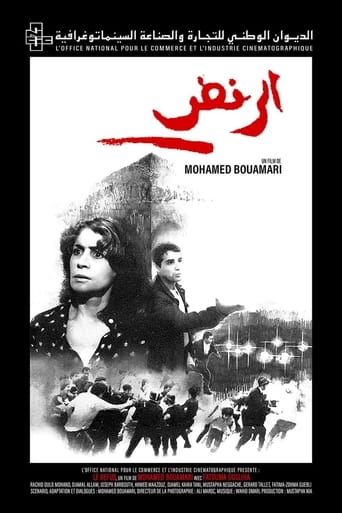

En 1955, un an après la naissance du Front de libération Nationale (FLN), Mahmoud est expulsé d'Algérie par les autorités coloniales qui redoutent ses discours révolutionnaires. A 27 ans, il débarque dans le bidonville des algériens de Nanterre. Rudement questionné par les militants du FLN, en désaccord avec le Mouvement Nationaliste algérien (MNA) tiennent à reconnaitre les leurs, il alors est accepté comme coiffeur et cordonnier des lieux. Par la suite, il devient chauffeur lors d'expéditions anti-MNA. Acceptant des missions de plus en plus périlleuses, il est emprisonné par la police française et subit à nouveau les interrogatoires et les traitements spéciaux de la police qui entameront définitivement sa raison. Un jour, il ne reconnait plus ses compagnons, et lorsque la joie éclate parmi les militants du FLN, à l'annonce de la signature des accords d'Evian, Mahmoud reste seul, figé dans une attitude de refus, muré dans sa folie. L'Algérie, elle, vient de conquérir son indépendance.